قراءة من الزاوية الحرجة للانتخابات

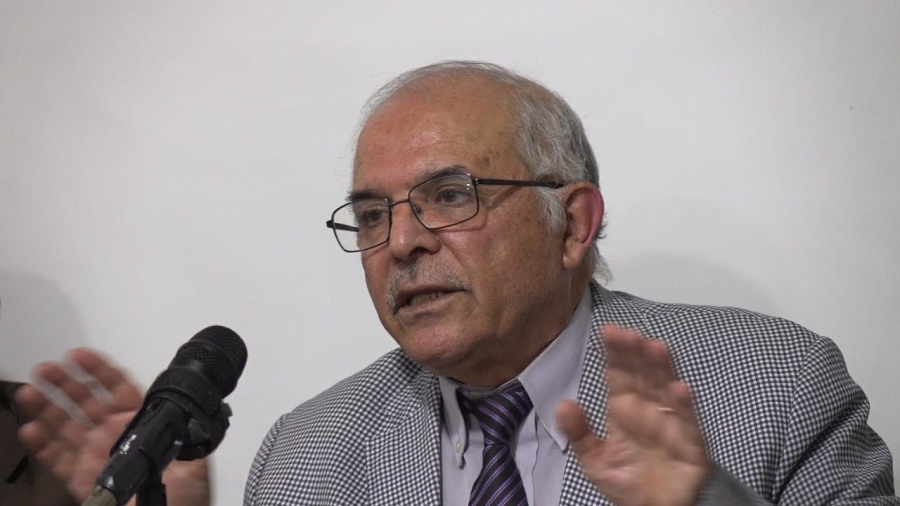

د. منذر الحوارات

أعطت انتخابات مجلس الطلبة في الجامعة الأردنية صورة واضحة عن شكل نتائج الانتخابات النيابية فيما لو أجريت وفق كل الظروف الراهنة الداخلية والمحيطة، بدون تدخل فعلي فيها. في حينها كانت نتيجة التيار الإسلامي 46 % من مجموع الأصوات والمقاعد، لتعطي مؤشرات لما يمكن أن يكون عليه الحال فيما لو تمت الانتخابات النيابية على أسس كاملة النزاهة.

هذا الإسقاط لا يقع إلا على القائمة الوطنية حيث تلعب الميول السياسية والقدرة على التنظيم والحشد السياسي الدور الأكبر كما في الجامعات حيث تشكل عصارة للنخب الاجتماعية، أما القوائم المحلية فهي تخضع للمعادلة القبائلية والجهوية وهي تضامنات تقليديا داعمة للحكومة والنظام، وبالتالي فالتقييم سيتم على مدى قوة الدولة وداعميها على المستوى الوطني ومدى قوة التيار الإسلامي الذي ما يزال الكثيرون يعتبرونه ندا للدولة أيضا على نفس المستوى الوطني.

سمحت الدولة باستغلال اسمها ورصيدها للكثير من الأحزاب الجديدة التي ظهرت على الساحة وعلى عجل، ومُنحت كل التسهيلات اللوجستية في محاولة لردم الهوة التاريخية بينها وبين التيار الإسلامي العريق الذي ولد تقريبا مع ولادة الدولة الأردنية بل وتربى في حضنها قبل أن تتم عملية إقصاء متبادل بينهما والدخول في مرحلة الاحتواء المدروس الذي أدى إلى شيطنة متبادلة، وكانت المسافة تبتعد وتقترب تبعا لمحددات كثيرة محلية وإقليمية ودولية.

بعد ظهور النتائج، ربما تنفس الكثيرون الصعداء بعد توقعات بفوز الجبهة بنفس نتيجة اتحاد الطلبة بالجامعة الأردنية، لكن الجبهة حصلت على نسبة 42.2 %من القائمة الوطنية، وهي نتيجة مدعاة لارتياح الجهات الرسمية، بالذات أن نتائج القوائم المحلية أشارت بوضوح لتقدم الشخصيات المحسوبة على الدولة. النتائج عززت القناعة الرسمية بأن هذه هي نقطة الذروة التي يمكن للجبهة أن تصل إليها كقوة معارضة، رغم كل العوامل الداعمة لها مثل حالة الفقر والبطالة وتراجع النمو وازدياد العجز والحديث عن الفساد التي تفننت الجبهة في استخدامها لإثبات فشل الحكومة وعدم قدرتها على تخليص المجتمع من تبعاتها القاسية، وأضيف إلى ذلك العدوان على غزة وما يشكله من نقطة مهمة تمكنت الجبهة من استغلاله من خلال الإصرار على ضرورة دعم المقاومة.

هذا بالنسبة للجبهة اما بالنسبة للقوائم الموالية للحكومة فقد خَيبت الآمال، وبالذات الحزبان الرئيسيان اللذان عول عليهما كثيرا؛ الميثاق وإرادة، اللذان لم يستطيعا استغلال رصيد الدولة الذي أتاحته لهما، أو أن هذا الرصيد نفد بسبب قرارات حكومية أدت إلى تآكل الدعم للدولة وأجهزتها مع الزمن، وهذا يدخل في خانة الكلام الخطير الذي يجب الوقوف عنده مطولا، وربما تكون نزاهة الانتخابات الأخيرة نقطة البداية في إصلاح وترميم هذا الخلل، لكن عموما لم يستثمر الحزبان الفرص التي أتيحت لهما، ربما لعدم امتلاكهما الخبرة في العمل الجماهيري، أو اعتقادهم أن غطاء الدولة يكفي وحدهُ للفوز. ورغم تذرعهم بحداثة عهدهم تارة، وتارة أخرى بأنهم فازوا بمقاعد على مستوى محلي، فهذه لا تحسب لا لهم ولا للجبهة، فالمقياس الحقيقي لمدى قوتهم هو المستوى الوطني لأن القوائم المحلية محسوبة سلفا على المنظومة القبائلية والعشائرية وهذه تقليديا دافعت عن وجودها من خلال دعمها للنظام وأي حديث غير ذلك يُعتبر خلطا للأوراق، ورغم ذلك فقد حصلت جبهة العمل على 14 مقعدا من مجموع المقاعد المحلية البالغ مجموعها 97 بنسبة

14.4 %وهذه ليست قليلة في قاعدة عُرفت تقليدياً بانحيازها القبلي والداعم للنظام.

عموما، ورغم الإخفاق في القوائم الوطنية، فقد حصلت الجبهة الموالية للحكومة على نسبة 78 %من مجموع مقاعد المجلس، بينما حصلت الجبهة المعارضة على 22 %من مجموع المقاعد الكلي، وهذه النتيجة تعتبر مريحة ومقبولة بالنسبة للحكومة.

النتائج تطرح السؤال المهم عن الكيفية التي ستتعامل فيها الحكومة وأجهزة الدولة مع هذه النتائج؟ فهل ستستمر النظرة إلى الجبهة على انها جزء مشاغب أو مناكف ويتم حشرها في زاوية المعارضة، وهذا مشروع؟ أو يتم احتواء وجودها ضمن الهياكل الصانعة للقرار في المجلس؟ وهي خطوة جريئة تتطلب من الجهتين تغيرات عميقة، فعلى الحكومة التوقف عن السماع للجهات التي تشيطن الجبهة والدخول في حوار حول الآليات التي تعيد سيرها في عجلة المؤسسات الرسمية كفاعل رئيسي يرتبط بالدولة وأجنداتها، ولهذه الخطوة مخاطر تتعلق بالعلاقة مع الكثير من دول الإقليم وكثير من الدول الغربية راسخة العلاقة مع الأردن، أما من طرف الجبهة فمن المنطقي بحكم مكانتها الجديدة أن تدخل في مراجعة حقيقية حول الكيفية التي تمكنها من المواءمة بين إكراهات الدولة والتحديات التي تواجهها وبين ثوابت الجبهة تجاه العديد من القضايا، مثل عملية السلام والموقف من دولة الاحتلال وحماس وغير ذلك. إن حصل ذلك فإنه كفيل بردم مساحة كبيرة من الهوة الفاصلة بين الجهتين، طبعا هذا على اعتبار الندية بينهما.

أخيراً، من المؤكد أن هذه لحظة فارقة في تاريخ الأردن يترتب عليها مستقبل أجيال ربما لم يدرك الكثيرون فحواها وعمقها، فهي تشكل بالإضافة إلى كونها فرصة لتغيير نوعي في اختيار صناع القرار التشريعي اليوم والسياسي غدا، ولكنها تشكل أيضا فرصة لصهر المجتمع بطريقة أفقية تعزز لاحقا مفهوم هوية مُوحدة للأردنيين يمكنها ان تقف بوجه أي عدو، وبالتالي لا يجب أن يؤدي تفوق طرف، أيا يكن، إلى التراجع ابدا عن هذه الخطوة تحت أي ظرف من الظروف، لأننا للتو وضعنا أرجلنا على بداية السلم الذي قد يوصلنا إلى مستقبل آمن من كل النواحي.